スポーツ障害 の症状と治療法

スポーツを楽しむ中で避けられないリスクの一つがスポーツ障害です。

これらの障害は適切な対策を取ることで予防や改善が可能です。

本記事では、スポーツ障害の原因、セルフケア、治療法について詳しく解説します。

1. スポーツ障害とは?

スポーツ障害とは、運動やスポーツの繰り返しの動作や過度な負荷により体の特定部位に負担がかかり発生する慢性的な症状や怪我のことを指します。

一度の大きな衝撃で起こるスポーツ外傷(例:骨折、捻挫)とは異なり、繰り返されるストレスが原因で時間をかけて発生します。

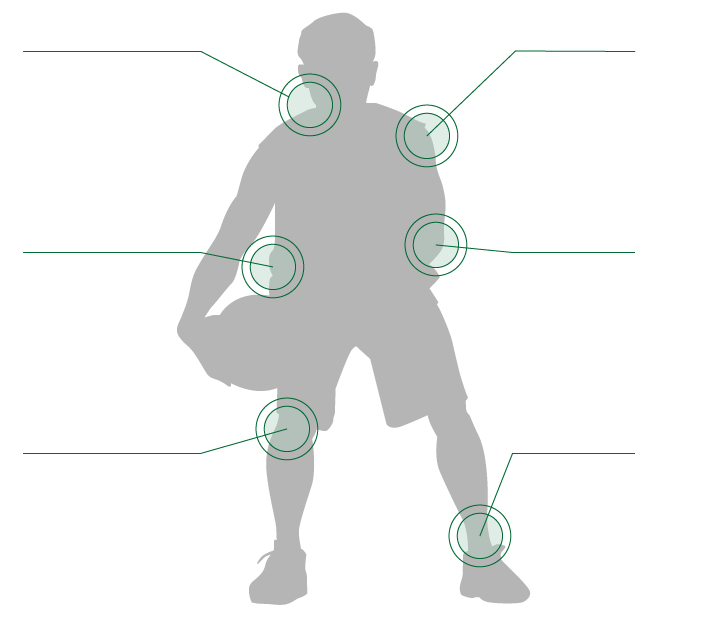

主なスポーツ障害の種類

スポーツによって発生する障害の種類はさまざまですが、以下が代表的なものです

① 野球肩・野球肘

- 投球動作の繰り返しによる肩や肘への負担。肩関節や肘関節の炎症が主な症状です。

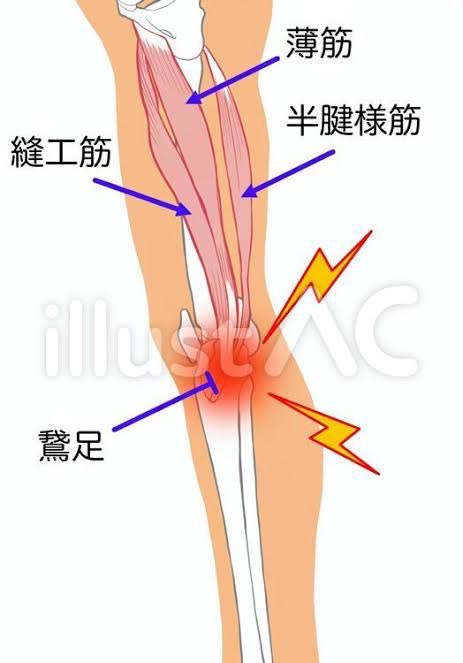

② ランナー膝

- 膝周辺の炎症や痛み。ランニングやジャンプなどの繰り返しの動作で発生します。

③ シンスプリント

- すねの内側に痛みが発生。特に長距離走者に多く見られます。

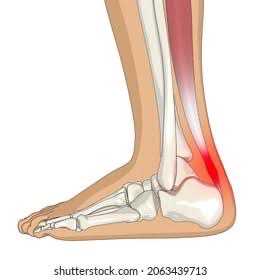

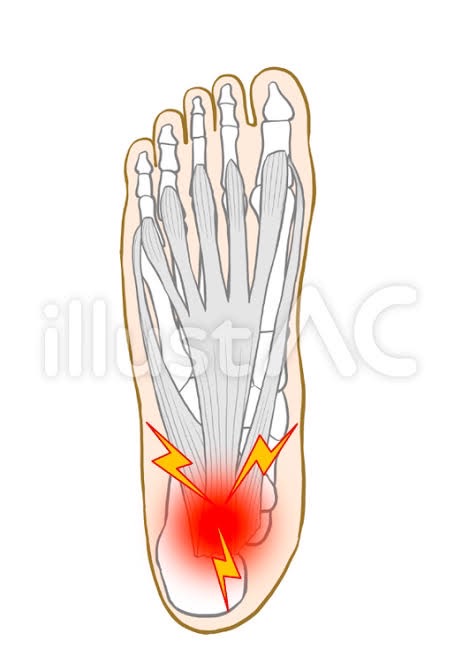

④ アキレス腱炎

- アキレス腱への過度な負荷で炎症が起こり、痛みや腫れが発生。

⑤ 腰痛(スポーツ由来)

- 体幹の筋力不足や過剰な負荷で発生する腰痛

2. スポーツ障害の原因

スポーツ障害は、以下のような要因で発生します。

① 過剰な練習や運動

- 休息を取らずに同じ動作を繰り返すことで、筋肉や関節に過度な負担がかかります

② フォームの問題

- 間違った姿勢やフォームで運動を行うと、特定の部位に負荷が集中します

③ 柔軟性の欠如

- 体の硬さが原因で、動きの中で無理が生じやすくなります

④ 筋力不足またはアンバランス

- 筋力が弱い、または偏りがあると、怪我や障害のリスクが高まります

⑤ 適切な用具や環境の欠如

- 不適切なシューズや道具、または不整地での運動が原因になることもあります

3. スポーツ障害の治療法

スポーツ障害の治療は、症状の種類や重症度によって異なります。以下に主な治療法を挙げます。

① PEACE & LOVE

スポーツなどで起こりやすい軟部組織損傷(筋肉や靭帯、腱などの損傷)。

これに対する処置法として長年「RICE(Rest, Ice, Compression, Elevation)」が推奨されてきました。

しかし、近年では新しいガイドライン「PEACE & LOVE」が提唱されています。

〈PEACE〉(急性期の対応)

P (Protection) 保護

- 損傷した部位を守り、過度な負荷を避けます。

最初の1~3日間は安静が必要ですが、動きすぎないように注意しながら、無理のない範囲で早期の活動を検討します。

E (Elevation) 挙上

- 損傷した部位を心臓より高く保ち、腫れを軽減します

A (Avoid anti-inflammatory) 抗炎症薬を避ける

- 炎症は治癒プロセスの一部であるため、過剰なアイシングやNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の使用を控えます

C (Compression) 圧迫

- 包帯やサポーターで患部を軽く圧迫し、腫れを抑えます

E (Education) 教育

- 損傷や回復について患者自身が理解することが重要です。

過剰な治療や医療依存を避け、自主的な管理を目指します。

〈LOVE〉(回復期の対応)

L (Load) 負荷をかける

- 損傷した部位に適切な負荷をかけることで、組織の回復を促します。

痛みを伴わない範囲で徐々に運動を再開します。

O (Optimism) 楽観的な心構え

- 精神的な前向きな姿勢が回復を早める効果があることが証明されています。

ストレスを軽減し、ポジティブな気持ちを持つことが重要です。

V (Vascularisation) 血流促進

- 血流を改善するために、軽い有酸素運動を行います。

これは、全身のコンディションを整え、損傷部位の修復を助けます。

E (Exercise) 運動

- 筋力トレーニングや可動域を広げる運動を計画的に行い、完全な回復を目指します。

専門家の指導を受けると効果的です。

〈PEACE & LOVEのメリット〉

炎症を適切に利用

- 炎症を完全に抑えるのではなく、自然治癒を助ける形で対応する点が画期的です

回復の効率化

- 急性期の適切な保護と回復期の積極的なアプローチが、回復を早めます

心理面への配慮

- 患者の精神的な側面を重視し、楽観的な心構えを持つことを推奨しています

自己管理を重視

- 患者が自身で回復を管理することを促すため、過剰な治療依存を防ぎます

〈自宅でできるPEACE & LOVEの実践例〉

急性期(PEACE)

- 保護:怪我をした部位を休め、重い荷重を避ける

- 挙上:クッションや枕を使って足や腕を高く保つ

- 圧迫:包帯やサポーターで軽く圧迫。締めすぎに注意

回復期(LOVE)

- 軽いウォーキング:血流を促進。痛みが出ない範囲で行う

- 筋力トレーニング:軽い重量のダンベルやゴムバンドを使って筋肉を刺激する

- ストレッチ:可動域を広げる柔軟な運動を日常に取り入れる

② 理学療法

理学療法士の指導のもと、筋力トレーニングやストレッチを行い、症状の回復を促します。

※症状が改善しない場合や重症の場合は、整形外科医の診断を受け、必要に応じて薬物療法や手術が検討されます。

4. 自宅でできるセルフケア

スポーツ障害を予防し、改善するために自宅でできるセルフケアをいくつか紹介します。

① ストレッチ

運動前後に必ずストレッチを行いましょう。

特に影響を受けやすい部位(肩、膝、腰など)を重点的にケアすることが大切です。

〈おすすめのストレッチ〉

- 肩のストレッチ:腕を横から反対側に引き寄せ、肩周辺をほぐします

- 膝のストレッチ:太ももの前後の筋肉(大腿四頭筋・ハムストリング)を意識的に伸ばします

② 筋力トレーニング

特定の部位にかかる負担を軽減するために、体幹や周辺筋肉を強化します。

- 例:プランクやスクワットで体幹と下半身の筋力をアップ

③ 温熱療法

慢性的な症状には温熱療法で血流を促進すると効果的です。

④ 適切な栄養摂取

筋肉の修復や炎症の軽減には、十分なタンパク質やオメガ3脂肪酸、抗酸化物質を含む食事を摂りましょう。

5. 予防法(再発を防ぐために)

① ウォームアップとクールダウンを徹底

- 運動前後に適切な準備運動と整理運動を行い、体をケアしましょう

② 無理をしない

- 痛みや疲労を感じたら、無理をせず休息を取ることが重要です

③ フォームを確認

- 正しいフォームで運動を行うことで、特定の部位への負担を軽減できます

④ 定期的なメンテナンス

- スポーツマッサージや理学療法士のケアを受けることで、体の状態を維持できます

まとめ

スポーツ障害は、適切な知識と対策を持つことで予防や改善が可能です。

痛みや違和感を感じたら無理をせず、休息を取りながら適切なセルフケアを行いましょう。

また、症状が長引く場合や悪化する場合は、早めに専門医に相談することをおすすめします。