野球肘 の症状と治療法

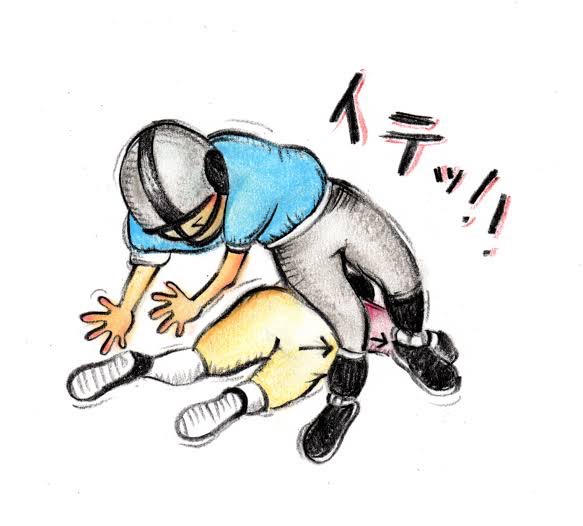

野球肘(投球障害肘) は、投球動作の繰り返しによって肘に負担がかかり、炎症や損傷が発生する障害です。

特に、小・中学生の投手や野手に多く見られ、放置すると成長期の骨や軟骨に深刻な影響を及ぼすことがあります。

早期の対処と適切なリハビリによって、競技復帰と再発予防が可能です。

1. 野球肘の原因

① オーバーユース(使いすぎ)

- 投球数が多い(連投や無理な登板)

- 十分な休養を取らずに投球を続ける

② 投球フォームの問題

- 肘を下げたフォーム(アーム投げ)で過剰な負荷がかかる

- リリース時に肘が開く → 内側側副靱帯や骨への負担増大

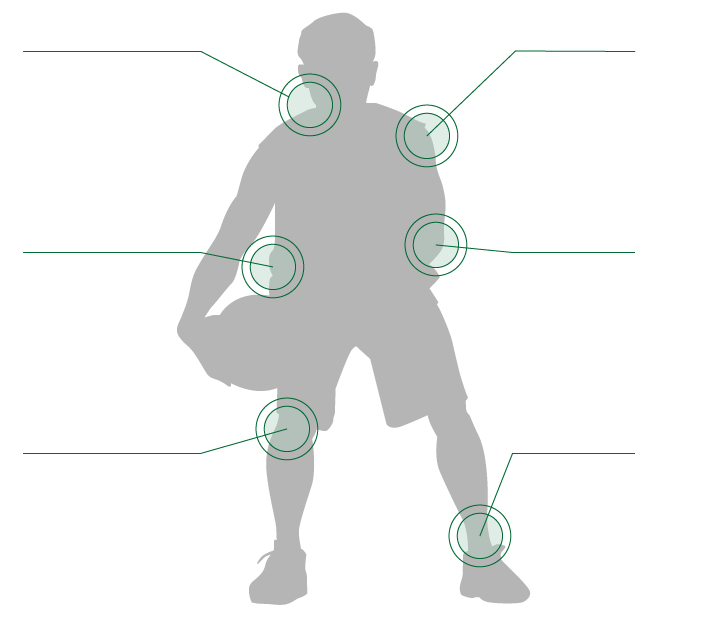

③ 筋力不足・柔軟性の低下

- 肩・肘周りの筋力不足 → 正しい投球動作が維持できない

- 体幹・下半身の安定性不足 → 上半身に過度な負担が集中

- 肘関節の柔軟性低下 → 負荷を分散できず、特定の部位にストレスがかかる

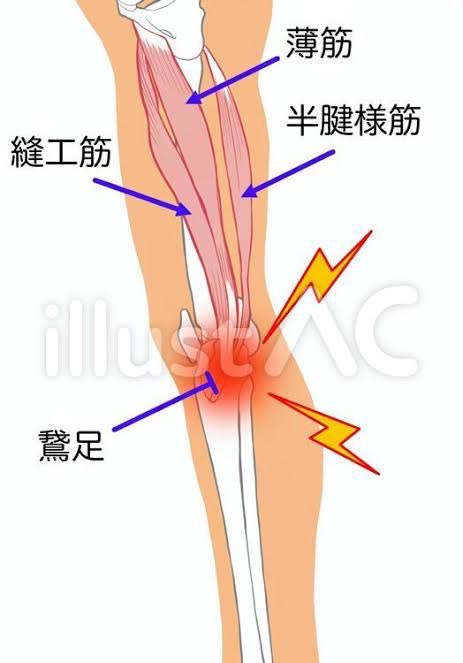

④ 身体の成長段階

- 成長期の骨・軟骨は未発達 であり、負荷に耐えられない

- 骨端線(成長軟骨)が閉じる前 に過度な負荷がかかると、剥離骨折のリスクが高まる

⑤ 投球環境の問題

- 硬いグラウンドでのプレー → 衝撃が肘に伝わりやすい

- 適切でないウォーミングアップやクールダウン

2. 応急処置(PEACE & LOVE)

〈PEACE〉(急性期の対応)

P (Protection) 保護

- 投球を中止し、肘への負担を最小限にする

- 固定用サポーターやテーピングを活用

E (Elevation) 挙上

- 腫れや炎症がある場合は、肘を心臓より高くして安静にする

A (Avoid anti-inflammatory) 抗炎症薬を避ける

- 過度なNSAIDs(イブプロフェンなど)の使用を控え、自己治癒力を高める

C (Compression) 圧迫

- 軽くテーピングを巻き、腫れを抑える

E (Education) 教育

- 安静のしすぎは逆効果になる場合があるため、適切なリハビリが重要

〈LOVE〉(回復期の対応)

L (Load) 負荷をかける

- 軽いストレッチや可動域訓練を開始 し、回復を促進

O (Optimism) 楽観的な心構え

- メンタル面も重要。焦らず計画的に復帰を目指す

V (Vascularisation) 血流促進

- 軽い有酸素運動やストレッチで血流を良くし、回復を促進

E (Exercise) 運動

- 肩・肘周りの筋力トレーニングを行い、再発を防ぐ

3. 当院での治療法

① 微弱電流治療(マイクロカレント)

- 細胞レベルでの修復を促進し、炎症を軽減

- 痛みの抑制と早期回復をサポート

② ラジオ波治療(高周波温熱療法)

- 深部の血流を促進し、肘周りの柔軟性を向上

- 筋肉の緊張をほぐし、再発予防にも効果的

③ EMS(電気筋刺激)

- 肩・前腕・体幹の筋力を強化 し、投球時の負担を軽減

- インナーマッスルを鍛え、正しい投球フォームを維持しやすくする

④ ショックマスター(拡散型衝撃波治療)

- 音波による振動で血流を促進し、慢性炎症を改善

- 肘周りの組織の柔軟性を高め、治癒力を向上

- 特に長引く痛み(慢性野球肘)に効果的

当院では、微弱電流・ラジオ波・EMS・ショックマスターを組み合わせた治療プログラムを提供し、患者様の状態に合わせた最適なアプローチを行います。

4. 予防法(再発を防ぐために)

① 投球制限を守る

- 1日の投球数を制限(例:小学生は70球以内、中学生は100球以内)

- 週に1〜2日は完全休養日を設ける

② 筋力トレーニング

- 肩・前腕の筋力を強化(チューブトレーニング、プッシュアップ)

- 体幹トレーニング(プランク、ローテーショントレーニング)

③ 柔軟性を高めるストレッチ

- 肩・肘周りのストレッチ(肩甲骨、前腕のストレッチ)

- 股関節・体幹の柔軟性を高める(可動域を広げ、フォームを安定させる)

④ 正しい投球フォームの習得

- 肘を下げすぎない、リリース時に適切な角度を保つ

- 下半身をしっかり使い、肘や肩への負担を減らす

⑤ 適切なウォームアップ・クールダウン

- 投球前後にしっかりストレッチ&軽いジョギング を行う

まとめ

✅原因:オーバーユース・フォーム不良・筋力不足・成長期の影響

✅応急処置:「PEACE & LOVE」を実践し、炎症を抑える

✅治療法:微弱電流・ラジオ波・EMS・ショックマスターで痛み軽減&筋力強化

✅予防法:投球制限・筋トレ・ストレッチ・フォーム改善

野球肘は、早期対応と適切なケアが重要です。

当院では、痛みの緩和だけでなく、再発しない体づくりをサポートする治療プランをご提供しています。